2025年4月14日,马克思主义学院教师陈文带领康复科学学院、特殊教育学院百余名本科一年级学生,走进“博爱绘迹”活动的第二站:晨光1865文化创意产业园,开启了一场别开生面的行走的思政课。本次活动以“寻迹工业文明·赓续红色血脉·守护非遗传承”为主线,通过专家讲座、非遗体验、文化展览等形式,将课堂延伸至历史现场,让学生在中国近现代工业遗产、革命记忆与文化遗产的交织中,深刻感悟历史的纵深感。此次实践教学活动得到了晨光1865产业园、学校特殊教育学院与康复科学学院的协同支持,实现了历史教育、思政育人、文化传承的有机统一。

金陵机器局:近代工业化的沧桑回响

下午2点,学生们踏入晨光1865产业园。这座由晚清金陵机器局旧址改造的文化园区内,青砖灰瓦的厂房与斑驳的机器基座,无声诉说着中国近代工业化的沧桑历程。在国防科技工业军工文化专家宋建中老师的带领下,同学们开启了一场跨越三个世纪的历史对话。

“1865年,李鸿章在南京创办金陵机器局,这是洋务运动中江南制造总局的姊妹篇,更是中国近代军事工业的摇篮。”宋老师向学生们还原了机器局从引进英国蒸汽机、仿制德式克虏伯大炮,到自主研制后膛装填火炮的技术嬗变与厂区环境变迁。当提到1894年甲午战争中,机器局生产的武器因材质低劣导致炸膛事故时,他痛心疾首:“工业化绝非简单移植设备,更需要科学精神与制度革新。这正是洋务运动留给后人的深刻教训。”

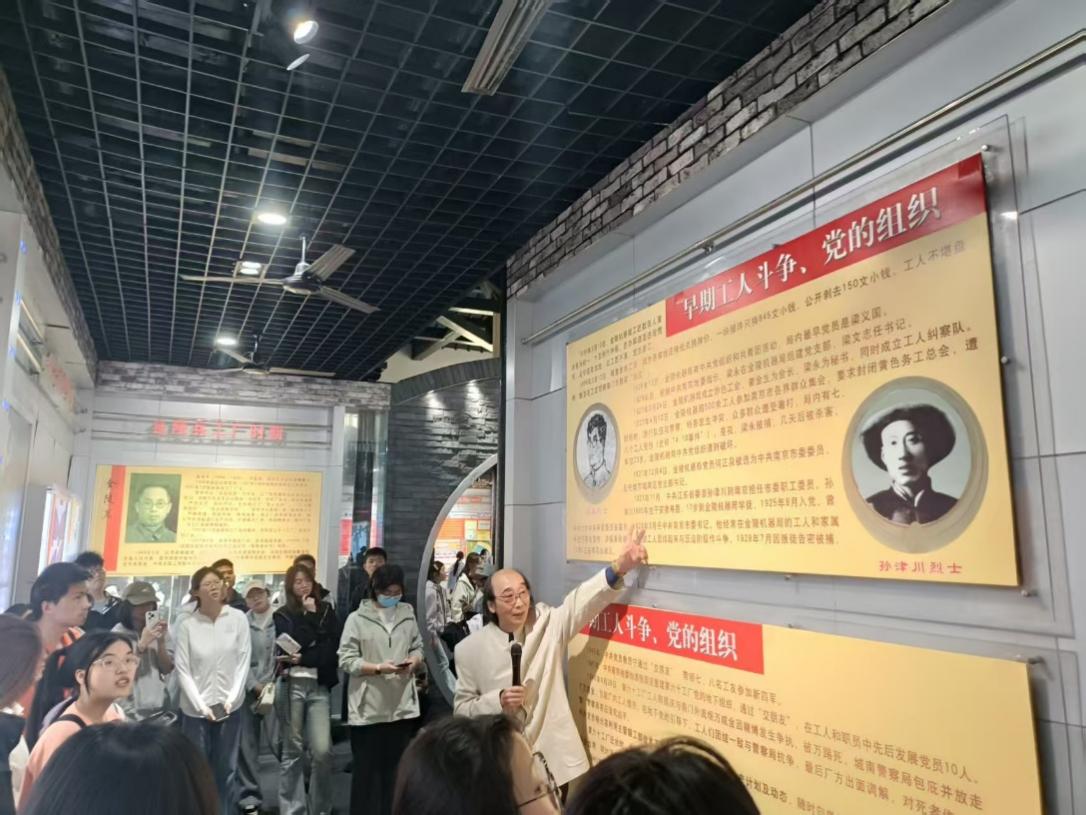

随后,宋老师的讲述转向另一重维度——红色基因的传承。他详细讲述了中共早期工人运动领袖孙津川烈士的生平:1925年,年仅24岁的孙津川以钳工身份潜伏于金陵机器局,秘密成立工人夜校,组织罢工斗争;1928年因叛徒出卖被捕,面对酷刑始终高呼“共产党万岁”,最终在雨花台英勇就义。“孙津川用生命诠释了‘工人阶级先锋队’的初心。金陵机器局不仅是技术革新的试验场,更是马克思主义与中国工人运动结合的历史见证。近代中国的第一次工人罢工运动由此诞生。”宋建中动情地说。教材中“工人阶级登上政治舞台”的抽象叙述,此刻化作具象的精神丰碑。

在历史的风云激荡中,金陵兵工始终与国家命运同频共振。宋老师介绍:“1929年,金陵机器局更名为金陵兵工厂。1937年,为保存抗日工业火种,全厂4000多名员工在李承干厂长的率领下,冒着日军轰炸,历时3个月,将2000余台设备西迁重庆,更名第二十一工厂,成为抗战时期全国最大的兵工厂,为抗日战争做出重要贡献。”“1952年,这里是新中国最大的迫击炮研制基地,为抗美援朝和国防建设做出重要贡献。”“从昔日的金陵兵工到如今的晨光集团,从‘师夷长技以制夷’到‘可上九天揽月’,这是中国工业百年发展的缩影!”

宋老师还为同学们播放了由文化大家郭沫若作词、贺绿汀谱曲的《第二十一工厂厂歌》。这首创作于1939年的厂歌是极其珍贵的文化遗产,传承传唱了80余年,如今是南京晨光集团的厂歌,而且每天早晨上班之前都要播放。这首厂歌传递出的不仅是晨光人百年不变的初心,更是他们以国为重、以军为本、不懈追求航天梦的使命担当。

陈文老师补充讲授了这首厂歌中蕴含的残疾人与健全人平等、融合发展理念,以及晨光集团助力残疾人技能开发与残疾人就业创业的体现,加深了同学们对中国近现代工业发展中有关特殊教育以及残疾人事业发展的认识。我国近代引进西方军事技术也逐步改变了人们的社会观念。传统慈善观念开始向近代社会福利观念转变;对残疾人群体的关注也逐渐从单纯的救济转向教育和康复。一些地方开始尝试设立特殊教育机构,为盲、聋等残疾儿童提供教育机会;一些专门的教养工厂开展残疾人技能培训,促使残疾人逐渐融入社会,成为自食其力的劳动者。晨光1865产业园既见证了我国建筑工业、兵器工业、航天工业的发展,也见证了我国特殊教育以及残疾人事业的发展。

千年云锦:寸锦寸金中的文化密码

金陵兵工文化展览馆参展结束后,活动转向非遗工坊区。随着木制提花机的吱呀声响起,南京云锦木机妆花手工织造技艺省级代表性传承人、中国高级工艺美术师、中国织锦工艺大师杨玉柱向学生们展示了“通经断纬”的织造绝技。金线、孔雀羽线与蚕丝在经纬交错中渐次浮现出“九龙图”的恢宏纹样,引得同学们惊叹连连。

“元代始设江宁织造局,云锦便成为皇家御用贡品。但鲜为人知的是,它在近代史中扮演着特殊角色。”杨玉柱大师向学生们揭示云锦产业的兴衰密码:“1843年《南京条约》签订后,洋布倾销导致手工织机十户九停;1912年孙中山就任临时大总统时,却特意选用云锦制作礼服,以此彰显民族文化自信;抗战期间,云锦艺人冒死保护织机图谱,使技艺免于湮灭。”“一匹云锦需经120道工序,这与中国共产党‘筚路蓝缕、玉汝于成’的奋斗精神何其相似!”杨玉柱大师的阐释引发学生深思。

运河长卷:大运河文化的当代新生

在园区艺术中心,江苏省文化产业协会秘书长张玉英主讲的“千年寻迹——江苏大运河文化展”将活动推向高潮。展览以漕运档案、老船票、水利图等300余件实物,勾勒出大运河从隋唐盛世到当代“国家文化公园”的演变轨迹。

“1855年黄河改道导致运河淤塞,这本是近代交通转型的危机,却催生了民族资本兴办的轮船招商局。”张玉英老师剖析晚清官僚、商人、民众在运河治理中的博弈。当她展示1938年新四军开辟运河秘密交通线的历史照片时,学生们更直观地理解了“水上抗日走廊”的战略意义。“大运河不仅是经济动脉,更是中华文明连续性的象征。今天我们建设大运河文化带,就是要让历史文脉赋能当代发展。”张老师的结语引发热烈掌声。

活动回顾:思政课的创新与传承

最后,陈文老师做了活动回顾:“本次实践教学突破传统课堂边界,在三个维度实现创新:其一,以工业遗产诠释‘器物-制度-文化’的近代化逻辑;其二,以红色遗址活化思政教育;其三,以非遗传承打通历史与当下的对话通道。”学生们纷纷表示,这种沉浸式学习使教科书中的历史事件变得可触可感。

“历史不是尘封的档案,而是照亮未来的明灯。”这堂“博爱绘迹——行走的思政课”正在新一代青年心中播下文化自信的种子,也深化了同学们对特殊教育事业发展的认同感、使命感、责任感。

(图文/陈文 编辑/郭方天 审核/黄珏)